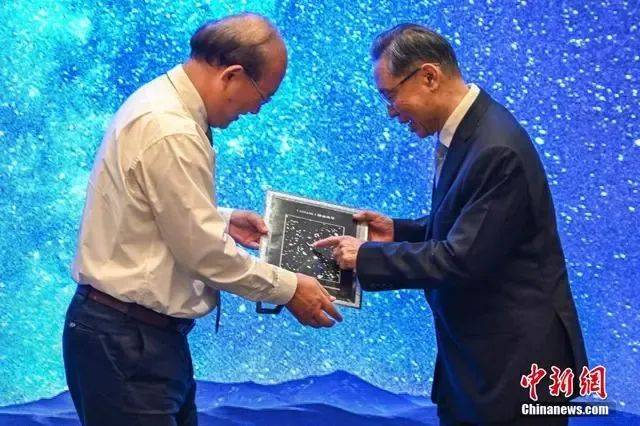

新华社广州10月11日电(记者王浩明)11日在横琴粤澳深度合作区举行的“钟南山星”命名仪式上,紫金山天文台台长赵长印向钟南山颁发了小行星国际命名公报,何梁何利基金北京代表处机构代表蒙建东颁发了命名证书。

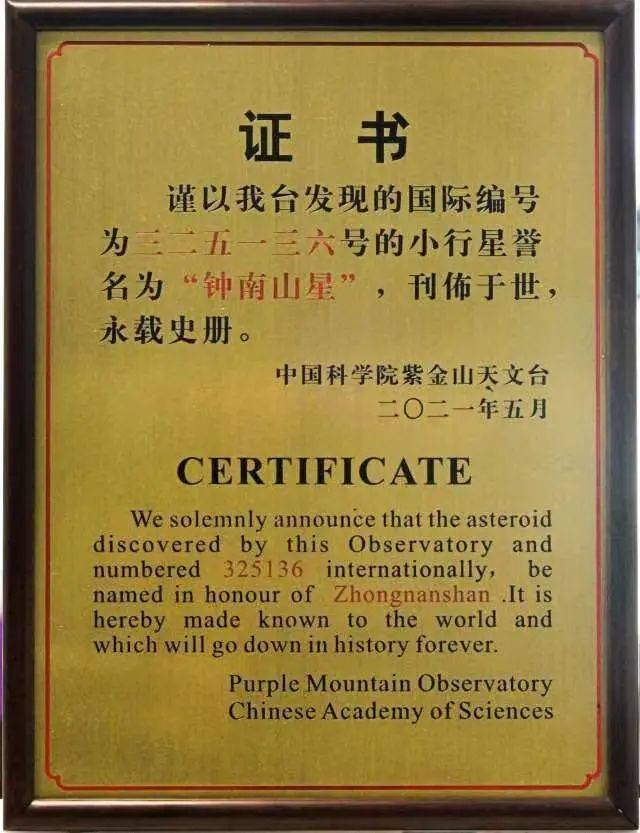

2021年,经何梁何利基金评选委员会推荐、中国科学院紫金山天文台申请,国际小行星中心命名委员会批准国际编号为325136号的小行星,命名为“钟南山星”。

紫金山天文台研究员赵海斌介绍,“钟南山星”2008年首次被发现,这颗小行星到太阳的平均距离为3.73亿公里、绕太阳一周需4.05年。

钟南山说,医学科学在突发公共卫生事件中的数次应用,都证明了科学研究是我们面对不确定性时守护人类健康的有力武器。“钟南山星”的命名既是他个人的荣耀,更是对团队工作的褒奖和肯定。

“钟南山院士的名字,将进入宇宙,闪耀星空!”

△“钟南山星”命名仪式

这颗小行星的命名是为了表彰钟南山在医学领域的卓越贡献,特别是他在呼吸系统疾病的研究、预防与治疗方面所作出的巨大努力和成就。

△“钟南山星”运行轨道示意图

轨道参数方面,“钟南山星”的轨道偏心率为0.199,轨道倾角为13.159度,轨道半长径为2.541天文单位。这意味着这颗小行星到太阳的平均距离大约为3.73亿公里,且它绕太阳一周需要4.05年的时间。在轨道上,“钟南山星”以每日158万公里的速度高速运行,这相当于每秒约18.3公里。由于距离地球有数亿公里,因此在地面上观测时,它在星空中的移动显得相当缓慢。这颗小行星与地球的最远距离可达6.05亿公里,而最近时则只有1.55亿公里。

小行星是太阳系中唯一一类可以由发现者提名命名的天体。命名一旦获国际批准,将成为该天体的永久星名,具有国际性和历史性,是一项崇高的国际荣誉。

据不完全统计,目前以我国地名、人名命名的小行星已有百余颗。在以人命名的众多小行星中,有不少都是为科学发展做出突出贡献的科学家。其中, 以我国古代科学家命名的小行星包括张衡、祖冲之、郭守敬、沈括等;以我国现代科学家命名的小行星包括钱学森、钱三强、袁隆平、屠呦呦、南仁东、陈景润、周光召、彭桓武、陈芳允、杨嘉墀、王淦昌、朱光亚、赵九章、王大珩、孙家栋等。